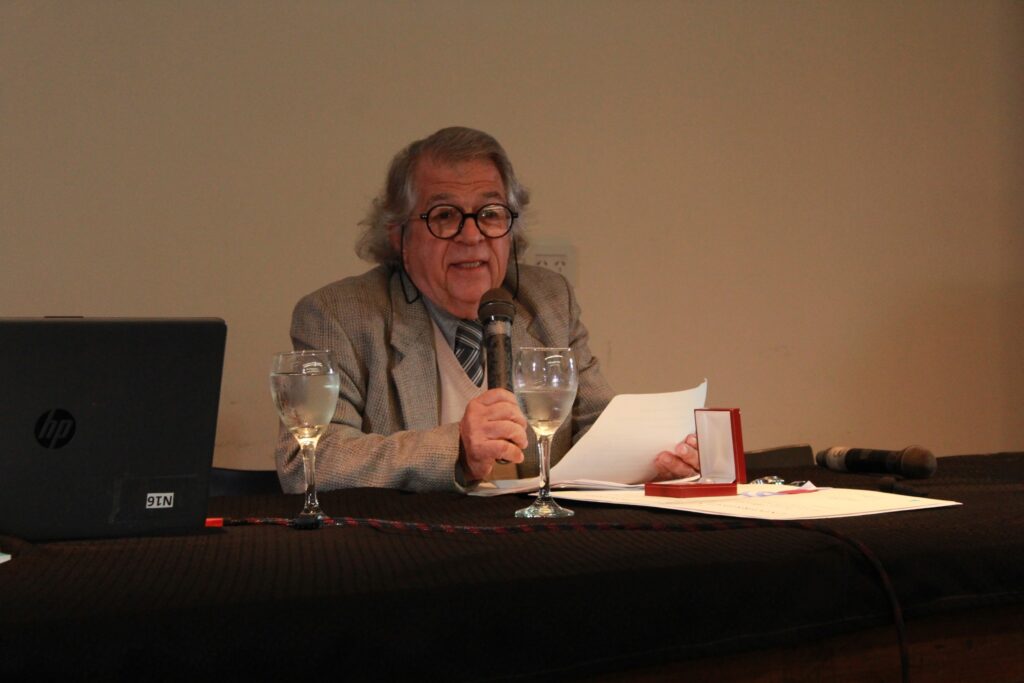

El reconocido sociólogo brasileño fue homenajeado el martes 10 de junio, por su destacada trayectoria académica, su compromiso con el pensamiento crítico y sus aportes al análisis del mundo del trabajo. En la ceremonia estuvieron presentes la Vicedecana de la Facultad de Humanidades y Artes UNR María Cristina Perez, la secretaria del Área Académica y de Aprendizaje de la Universidad Nacional de Rosario, Esc. Romina Pérez, quien tomó el juramento; y la Prof. Gloria Rodriguez, quien realizó y leyó la laudatio.

La Vicedecana de la institución señaló que este reconocimiento es “un momento que nos honra, quizá particularmente porque el homenajeado en esta ocasión está tan vinculado con todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, los trabajadores de nuestro país y acá estamos los trabajadores de la educación, los trabajadores de la universidad pública”. De esta manera señala que “otorgar el Doctor Honoris Causa a Ricardo Antunes es un gesto no solo meramente protocolar ni de alabanza o premio, es para nosotros también un instrumento de lucha”.

Luego de seguir los pasos protocolares y jurar por “defender los estatutos de la Universidad Nacional de Rosario como profesor honorario”, el prestigioso intelectual brasileño dijo: “Agradezco mucho a la Universidad Nacional de Rosario y puedo decirles con mucha emoción que de ahora en adelante voy a decir, como siempre digo: yo soy profesor de la UNICAMP desde hace 40 años. Pero soy también profesor, Doctor Honoris Causa desde hoy en la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias”.

Acto seguido presentó su clase magistral: “El privilegio de la servidumbre”, un análisis crítico sobre el trabajo en la era digital.

Esta conferencia va a presentar algunos de los desafíos presentes en nuestro mundo actual que mis estudios e investigaciones han intentado comprender ¿En qué mundo vivimos?.

Hace poco tiempo, todo parecía seguir la normalidad en nuestro mundo. Una diferencia abismal entre ricos y pobres, aún más profunda en el sur global, pero también está presente esta disparidad, este abismo y expansión en el norte.

En 1968, el año que sacudió el mundo las revueltas en Francia, que se propagaron en varios países del mundo incluyendo Brasil, México, Argentina en ciudades como Rosario o Córdoba.

El sistema de reproducción socio metabólica del capital, para recuperar aquí un concepto muy rico de mi querido amigo el profesor Esteban Mezaros, sufrió una fuerte confrontación de luchas de los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, feministas, antirracistas y ecologistas. 1968 fue también el año que avaló el mundo, que rechazaban tanto el capitalismo de tipo socialdemócrata como el socialismo.

Desde entonces, el sistema del capital ingresó, y esto es crucial para comprender inclusive lo que pasa en nuestros países, en nuestro mundo. Desde 1973, el sistema metabólico del capital entró en una crisis estructural cuyas consecuencias hoy podríamos resumirlo así:

En primer lugar la devastación de la naturaleza se ha intensificado fuertemente y se vuelve cada vez más letal. No necesito hablar de esto, basta mirar las intempéries, las tragedias climáticas que hoy están presentes en todas las partes del mundo.

Segundo, la corrosión de las condiciones de trabajo se intensifica continuamente con amplios contingentes de la clase trabajadora cada vez más cerca del desempleo, desigualdad e ilimitada precarización.

En tercer lugar la búsqueda de una igualdad substantiva es cada vez más lejana una vez que aumentan las opresiones de género, raciales, étnicas en diversas partes del mundo. Desde finales del siglo pasado y principios de este siglo se ha generado un nuevo diccionario global. Tecnologías de la información y comunicación, algoritmos, Internet de las cosas, Big Data, 5G, Inteligencia Artificial, Industria 4.0, Gig Economy, Sharing Economy, Crowdsourcing, etc.

En consonancia con todo esto, el trabajo digital fue celebrado como instaurador de una nueva era dorada, estos decían los apólogos del capital. Pero en realidad, mejor sería decir que hoy nos encontramos en medio de los escombros del trabajo. Pero si este escenario del mundo presente, en que la llamada posmodernidad, conceptualización un tanto apologética que borra el lugar, ayuda a comprender esta realidad, conviene hacer aquí dos breves digresiones, una más teórica y otra histórica.

La primera digresión, hace pocos años atrás, introdujimos la metáfora del péndulo del trabajo para expresar nuestra crítica a formulaciones binarias incapaces de comprender la riqueza, la complejidad y las contradicciones existentes dentro del trabajo, en el concepto del trabajo. Atrapadas en una concepción eurocéntrica, señalaban muchos autores eurocéntricos, la pérdida de la centralidad del trabajo en el capitalismo contemporáneo.

Hemos presentado nuestra crítica a estas formulaciones en muchas ocasiones. Podemos comenzar indicando que el trabajo floreció como un acto necesario para plasmar la vida social. Así, el trabajo es una creación genuinamente humana, o sea, el trabajo es una actividad vital, el trabajo nace con la humanidad. Y podemos decir que fue Georg Lukács, en su elaboración, en su ontología del ser social, que desarrolló más a fondo este planteamiento del trabajo en siglo XX, donde recuperó en Aristóteles dos componentes fundamentales presentes en la acción humana, el pensar y producir.

¿Qué dice Lukács recuperando Aristóteles y profundamente inspirado, por supuesto, en Carl Marx? El pensar le corresponde al acto consciente y al conocimiento necesario de los medios para llevar a cabo el acto pretendido. No hay trabajo sin pensamiento y sin reflexión. Por eso el trabajo es una creación genuinamente humana.

Y por otra pate, el segundo corresponde a la producción. Yo pienso como voy a hacer y el segundo paso corresponde al hacer la búsqueda, la realización concreta del fin deseado. Si el trabajo nace, entretanto, como ejercicio de una actividad vital, el pensar le corresponde al acto consciente y al conocimiento necesario de los medios para llevar a cabo el acto pretendido. Con el advenimiento del capitalismo se operó una transformación sustantiva que acabó por transformar la actividad vital.

El trabajo dejó de ser actividad vital, convirtiéndola en un medio, en una mercadería especial, la fuerza de trabajo que se volvió esencial para la apropiación privada del excedente de trabajo y de la riqueza. Es decir, el trabajo en su historia dejó de tener un sentido originario, la creación de bienes socialmente útiles, y se convirtió en fuerza de trabajo cuyo imperativo es producir mercancías, materiales o inmateriales, para así poner en marcha la rueda de la valorización del capital.

Todo el sistema metabólico de nuestro tiempo tiene un objetivo, la rueda gira para la valorización del capital. Aquí es preciso ver que hubo un cambio, el trabajo de actividad vital se convirtió en una actividad, como dijo Márquez en sus escritos de juventud, impuesta, extrínseca, externa y compulsoria. Si no trabajamos, no vivimos. ¿Y trabajamos para qué? Para sobrevivir. Esta es la primera digresión.

Cuando se piensa la cuestión del trabajo, es preciso decir de qué trabajo estamos hablando. Andrés Gorz, por ejemplo, dice que el trabajo nació con el capitalismo. Robert Kurz también.

Yo recuso frontalmente esta formulación. El trabajo nace con la humanidad, pero me gustaría también hacer una segunda breve digresión, que es una digresión histórica y latinoamericana.

Si en nuestro continente el trabajo, desde la instauración del sistema colonial por parte de los españoles y portugueses, fue mucho más sinónimo de esclavitud y servidumbre es necesario rescatar, especialmente en los días actuales, la excepcional experiencia vivida en el periodo en que nuestra América Latina todavía no estaba colonizada por los europeos y estaba habitada por los pueblos indígenas, pueblos, no sé si puedo decirlo así, originarios.

El trabajo que existía en América Latina se configuraba entonces, este era el trabajo que teníamos acá antes de la colonización hispánica o portuguesa. El trabajo que acá existía se configuraba como una actividad vital, autónoma, comunal y verdaderamente autosostenible, llevada a cabo por las comunidades indígenas, cuyo tiempo principal de vida se dedicaba libremente a atender las necesidades vitales, a la fricción y al gozo.

Para recordar, por ejemplo, el líder indígena, una lideranza brasileña que es el copenaua el trabajo estaba principalmente destinado a satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las comunidades originarias, combinando, este es el desafío del futuro, combinando actividad vital, catarsis y disfrute. Más tarde, con el llamado descubrimiento, o será invasión, o será que tuvimos invasión. Las comunidades originarias fueron masacradas y nuestra sociedad se convirtió en un apéndice de la metrópolis. Fue este el verdadero sentido de la colonización, para recordar, un gran historiador brasileño, y ciertamente hay similares en Argentina, Caio Prado Junior. El trabajo que se realizaba en las comunidades indígenas se metamorfoseó y fue convertido en la servidumbre de los pueblos originarios y la esclavización de los afrodescendientes.

Fue esto lo que nos enseñó el mundo civilizado europeo cuando llegó aquí. Cambiamos del trabajo libre para un trabajo esclavizado o la servidumbre. El embrión de una efectiva actividad vital que contemplaba la felicidad de los pueblos originarios fue reemplazado por los valores de la acumulación mercantil emergente.

A raíz de la consolidación del capitalismo en nuestra América, ocurrió una transformación central con respecto al trabajo. En el capitalismo existente en Inglaterra, por ejemplo, entre la actividad vital y su producción de bienes socialmente útiles se impuso una segunda naturaleza. La actividad vital se metamorfoseó y se convirtió en una actividad asalariada y así, la ontología singularmente humana del trabajo, para recordar a Esteban Mesaros, fue transfigurada. El sistema de capital se transfiguró y metamorfoseó el sentido original del trabajo. Y fue precisamente esta falta de consideración de la dimensión ontológica presente en el trabajo lo que llevó a una equivocación teórica y eurocéntrica presente en las tesis de los fines del siglo pasado, años 70, 80 y 90, del fin del trabajo y de su centralidad.

El error se hace evidente en esta lectura al observar el norte del mundo, André Gorse, Klaus Hof, Habermas, Dominique Méda, la lista es inmensa, Jeremie Rifkin, con sus diferencias. El enorme error se hace evidente al observar el norte del mundo pasando por alto, no sé si puede comprender, desconsiderando el sur global, donde se encuentra la abrumadora mayoría de la clase que vive del trabajo. Cómo puedo hablar en fin del trabajo, dejando de mirar exactamente en la parte, el sur global, el sur del mundo, donde tres cuartos de la humanidad vive.

Además de la pérdida de relevancia del trabajo, se debió, por estos autores, al hecho de que, siempre según las interpretaciones eurocéntricas y atención, no estoy criticando las interpretaciones eurocéntricas y no europeas, es diferente, como sabemos. Yo estoy, inclusive, citando aquí muchos autores y autoras europeas, que no son eurocéntricas, que miran el mundo en su totalidad. Por tanto, siempre según las interpretaciones eurocéntricas, la pérdida de centralidad del trabajo sería consecuencia del estado de bienestar social, como dice Klaus Hof, como dice Habermas, André Gors, junto con el avanzo tecnológico para recordar Manuel Castells, se generaría una variante de capitalismo que finalmente podría sobrevivir prescindiendo del trabajo.

Fue necesaria una pandemia global del COVID-19 para que este error eurocéntrico pudiera ser, este error definitivamente comprobado empíricamente, la fragilidad de esta concepción. La monumental masa de trabajadores y trabajadoras en la China, India, el mundo asiático, Brasil, México, Argentina, Colombia y toda América Latina, Sudáfrica y el continente africano, demostró que la tecnología por sí sola no crea riqueza, una vez que sin el trabajo humano, el mundo del capital no se desarrolla. Fue precisamente por eso que las burguesías globales insistieron en retomar la producción y poner fin a los cierres lockdown, incluso cuando el índice de mortalidad en la COVID-19 era alto, cuando las fábricas cerraban, cuando las empresas cerraban la producción de plusvalor, no, no existía.

Es la prueba cabal de la fragilidad, del error, de las tesis del fin del trabajo. Muy bien, en las últimas décadas, con la introducción del universo digital, un creciente contingente de la clase trabajadora, especialmente en el sur global, viene presenciando una realidad opuesta a lo que decía Manuel Castel, opuesta a lo que decían los autores del fin del trabajo. Viene presenciando una realidad donde la eliminación de los derechos sociales acentúa aún más la desigual división socio-sexual y étnico-racial del trabajo, con el avance exponencial de los algoritmos y la inteligencia artificial, la industria 4.0, etc.

Sin embargo, se ha estado configurando una aparente paradoja. Las nuevas condiciones de trabajo se desarrollaron, particularmente en el sur global, pero también en los países del norte, más acentuadamente neoliberales, ampliando la explotación del trabajo. Así, las grandes corporaciones globales han conseguido compatibilizar la expansión ilimitada de las tecnologías informacionales digitales con la práctica vigente de explotación y expropiación del trabajo vigente en el siglo XIX.

Esta es la aparente paradoja. La alta tecnología para las precarias condiciones de trabajo en escala global. Hoy, los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas, hoy, acá, Pedidos ya, Uber, iFood, Mercado Libre, Amazon, Airbnb, la lista es inmensa. Los trabajadores y las trabajadoras se encuentran cada vez más sin derechos. La clase trabajadora luchó uno, dos, tres siglos para conquistar derechos que están desapareciendo en nombre de una modernidad, sin jornada laboral regulada.

Yo entrevisté a muchos trabajadores, repartidores que trabajan doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, hasta veinte horas por día. ¿En qué mundo le corresponde el acto consciente y el conocimiento necesario de los bebés para llevar a cabo el acto pretendido? No hay trabajo sin pensamiento y sin reflexión. Ellos y ellas que compran los autos, las motocicletas, las bicicletas, los teléfonos móviles corresponden a la producción de cargas, alimentos, ropas, etc.

En el nuevo mundo empresarial, entonces, florece una nueva mistificación para trampear la realización concreta de las nuevas ideas. Si el trabajo nace, entretanto, como ejercicio de una actividad vital, esencial para la reproducción urbana, con el emprendimiento del capitalismo superó una transformación constante que acabó superando las doce horas de más. Como nuestras investigaciones dejaron de ser actividad vital, convirtiéndola en un medio, en una mercadería especial, la fuerza de trabajo se volvió esencial para la apropiación privada de la gente de trabajo y de la belleza.

Los negros, los turcos, los sudamericanos, los que hoy están revelandose en una magistral rebelión en Los Ángeles. Tenemos que solidarizarnos hoy con la lucha de los inmigrantes de Los Ángeles contra un gobierno que es posible calificar aquí como el gobierno autócrata y que pone en marcha la rueda de la valorización del capital. Todo el sistema metabólico de nuestro tiempo tiene un objetivo. La rueda gira para la valorización del capital y aquí es preciso decir que hubo un cambio en la construcción de la explosión del trabajo en plataformas que se marcan en sus escritos de juventud en post-capitalismo actual. Si no trabajamos, no vivemos.

¿Y trabajamos para qué? Para sobrevivir. Es parte de la misma lógica que se usa. La industria 4.0 nació en Alemania en 2009, 2010, 2011, y su objetivo principal es la expansión permanente de la máquina digital, la Internet de las cosas y el tiempo. Me gustaría también hacer una segunda breve digresión. Algoritmos e inteligencia digital puedan ampliar el trabajo muerto en nuestro continente, el trabajo desde la instauración del sistema colonial y por parte de los españoles y portugueses. Como fue la explosión de la industria 4.0, significa la consolidación de una nueva fase más profunda y, especialmente en los días actuales, la excepcional experiencia de la industria 4.0, incorporada por la única posibilidad de trabajar por el capitalismo de plataformas de manera que algoritmos e inteligencia artificial puedan ampliar el trabajo muerto, o sea, más maquinaría, pero ahora es una maquinaría digital y reducir el trabajo vivo en todos los espacios posibles.

Así, la expansión de la industria 4.0 significa la consolidación de una nueva fase más profunda de desempleo, robotización y esta expulsión de la fuerza de trabajo de la industria 4.0 es incorporada como la única posibilidad de trabajar por el capitalismo de plataformas, con la condición, usted no es trabajador, usted no es trabajadora,porque a medida que no es trabajador y no es trabajadora, es emprendedora, está fuera de la legislación protectora del trabajo, está fuera del escenario mundial.

Esto llevó, y con esto termino, a que yo pudiera desarrollar la siguiente idea.

Entonces, es posible subrayar que estamos ingresando en un nuevo proceso de desantropomorfización del trabajo, indicado por Lukács y antecipado por Márquez cuando decía en la Revolución Industrial que el obrero, y podemos adicionar la obrera, se convirtieron en apéndices y autómatas de la máquina. Mira, solo que hoy nosotros somos apéndices y autómatas de una máquina digital que es invisible.

El ludismo puede quebrar la máquina física. Nosotros, ¿ustedes ya vieron un algoritmo? Yo nunca vi un algoritmo. Él comanda la nuestra vida y nuestros celulares son comandados por algoritmos. O sea, hay un proceso de desantropomorfización del trabajo diferente de lo que ocurrió con el inicio de la Revolución Industrial, lo que pone un desafío crucial. Para combatir la desantropomorfización del trabajo, que trae un trabajo aún más cosificado, aún más fetichizado, aún más digitalizado en la era de la ciberindustria, tenemos que reinventar un nuevo modo de vida y entender que este es un desafío crucial de la clase trabajadora.

En Brasil tuvimos el 31 de marzo de este año y el 1 de abril una huelga general de los trabajadores de aplicaciones. No me voy a referir aquí a huelgas de metalúrgicos, de profesores.¿Saben por qué fue elegido el 1 de abril? Porque es el día de la mentira. Ellos no son emprendedores, no son empresarios. Son proletarios sin derechos.